東京都足立区

東京女子医科大学附属足立医療センター

|

東京都区東北部の二次保健医療圏の地域医療を支えるとともに、高度医療を提供してきた東京女子医科大学東医療センターが2022年1月1日、荒川区尾久から3kmほど離れた足立区江北へ移転。病院名も「東京女子医科大学附属足立医療センター」と改称した。 |

■ 手狭な敷地や建物の老朽化が問題に

東京女子医科大学附属足立医療センターの歴史は、1930年に荒川区尾久で東京女子医学専門学校生徒自治会が行った夏期無料診療事業の臨時診療所に始まる。その4年後、27床を有する東京女子医学専門学校尾久病院となり、36年に第二病院に改称、さらに開設70周年を記念して2005年に東医療センターと新たな名称になり、地域の中核病院として発展してきた。

東京女子医科大学附属足立医療センターの歴史は、1930年に荒川区尾久で東京女子医学専門学校生徒自治会が行った夏期無料診療事業の臨時診療所に始まる。その4年後、27床を有する東京女子医学専門学校尾久病院となり、36年に第二病院に改称、さらに開設70周年を記念して2005年に東医療センターと新たな名称になり、地域の中核病院として発展してきた。

東医療センターは病院の発展に伴って建物の増改築を繰り返してきたが、それでも近年になるにつれ手狭さが大きな課題となっていた。また、建物の老朽化による耐震性の不足も指摘されていた。しかし、隣に東京電力の変電所があり、そこからの高圧電線が同病院敷地の上空や地下に通っているなど、建物をこれ以上拡張することは難しかった。同病院が代替地を探しはじめたとき、積極的に誘致したのが足立区だった。

足立区が提案したのはかつて都が所有していた約2万6500㎡の土地で、日暮里舎人ライナーの江北駅から徒歩4分という交通アクセスの良い場所。2017年4月、東京女子医科大学と足立区は同病院の建設、運営に関する覚書を締結し、2019年3月から建設工事がスタートした。

■ 荒川の決壊や大地震に備えた自然災害に強い病院が誕生

東医療センター病院長から引き続き附属足立医療センター病院長の内潟安子氏は「あのとき、赤羽の岩淵水門の水位が刻々と上昇してきてハラハラドキドキでした。戦後3番目の高い水位だったそうですが、幸いなことに荒川は決壊しないで翌日の朝を迎えることができました。もし決壊していたら旧病院は水浸しとなり、病院機能はマヒしたでしょう」と振り返る。こうした経験をもつだけに「災害に強い建物にしなければ」との思いはひときわ強い。

「今度の足立区江北のあたりも荒川が決壊したら3.5m水没するといわれます。そこへ移転するのですから、水害対策は万全にしなければなりません。特に当院は東京都区東北部の地域災害拠点中核病院に指定されていて、災害時にはDMATが参集するなど、医療救護活動の要となります。地域災害拠点中核病院としての役割を果たせる建物にする必要がありました」と内潟氏は話す。

そこで採られた方法がまず、病院建物を道路より高くなるように盛土を行うマウンドアップだ。実際1.5mの盛土を行った。また、建物の周囲には止水のために通常より高い免震擁壁を設け、建物内への水の浸入を防ぐために正面玄関に止水板を設置、物流の車両が出入りする地下入口に高さ2.7mの防潮扉を設置したりと、さまざまな水害対策が講じられた。

さらに、病院建物自体にも工夫を凝らした。「たとえ荒川が決壊しても大丈夫なように、病院建物上層階に、薬剤部や、厨房、非常用電源設備などを配しました。これらが動きつづければ、水害時にも病院機能は維持できます」と内潟氏は付け加える。

旧病院の課題であった耐震性についても最新の技術が取り入れられた。この辺りは元々地盤が柔らかく地下水位が高い。そのため、ソイルセメント柱列壁工法による壁体を硬い地盤まで地下深く入れ、そのうえに免震装置を設置し、震度6強~7の大地震にも対応できる免震構造の建物になった。

こうして文字どおり自然災害に強い病院が出来上がった。

周囲には通常より高い免震擁壁を設置

■ 地域災害拠点中核病院、3次救急医療機関としての環境を整備

新病院は東医療センターより引き続き3次救急医療機関でもある。旧病院時代には年間1,800件超の3次救急搬送を受け入れてきた。これは都内26カ所の救命救急センターの中で第2位の多さだ。新病院では2階に救命救急センターを配し、一刻も早く同センターに到着できるよう、道路から救急車専用のアプローチを設けた。

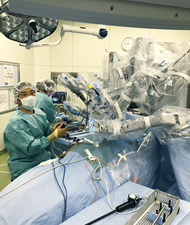

こうしたハードに加え、「同センターにはさらに大きな特徴があります。Acute Care Surgery学会認定外科医が3名もいることです」と内潟氏は強調する。Acute Care Surgeryとは、一般外科、外傷外科、外科的集中治療の3つを扱う新たな外科領域として米国で提唱された診療概念で、今世界中に広がりつつある。

「3次救急で搬送されてくる重症外傷の多くは複数の臓器が損傷を受け、すぐに治療を始めなければなりません。例えば肺と脾臓が損傷している患者さんが運ばれてきた場合、肺は呼吸器外科、脾臓は消化器外科とそれぞれの診療科の医師に頼むとしてもそのとき専門の当直医が必ずしもいるとは限らないし、そもそも2科にまたがるので治療開始までにも手術自体にも時間がかかります。一方、Acute Care Surgeryセンターを担う外科系救急医は損傷臓器にかかわらず、すぐに開胸や開腹手術など多臓器同時手術を行うことができるので、救命の可能性が高まります。このような救急医がいる病院は都内では当院をいれて2施設しかありません」

素早く手術に臨めるようにさらに最新の設備も整えた。通常、重症外傷患者が搬送されてくると、どこの部位がどの程度損傷を受けているかを調べるために患者を初療室からCT室へ移動させて検査を行う。それでは時間がかかってしまう。新病院では初療室の隣室にCT検査装置を設置し、用時、扉が開き装置が初療室の方に自動移動し、初療室内でCT検査から血管造影検査、画像下治療(IVR)、緊急開胸開腹手術の全てが実施できる「ハイブリッドERシステム」を導入した。これにより患者を移動させることなく、受け入れからCT検査、手術までを初療室で即座に完結できることになった。都内3番目の「ハイブリッドERシステム」導入施設となる。

わずかな救命のチャンスをなんとか活かしたい―同センターの機構は、そんな願いを具現化している。

■ 大学病院に求められる多面的なニーズに応える

「緊急に母体救命処置が必要な妊産褥婦が昼夜問わず当センターへスーパー母体搬送されてきます。ここがまさに最後の砦です」と内潟氏は語る。

同センターにある新生児科は、新生児・小児の難治性呼吸器疾患の診療についての評価が高い。新生児科では、「呼吸ドック」という呼吸状態を包括的に評価して呼吸管理法を提案する検査入院プログラムを展開し、毎週全国から多くの患児が集まる。

中でも難病に指定されている先天性中枢性低換気症候群(CCHS)については、高い専門性を持つ施設として全国から患者が集まる。CCHSは呼吸中枢の先天的な障害により、主に眠っているときに呼吸が止まる疾患で、新生児期での発症が多い。原因や発病の機序が不明なため根治療法はなく、適切な人工呼吸管理で睡眠時の低換気をできるだけ避ける対症療法が中心となる。

2020年には新しい呼吸管理法である横隔膜ペーシングを保険適用後、国内で初めて成功させたりして、これまで多くの当該患者を診てきた。しかし、コロナ禍になり十分な対応ができなくなったことから、最近オンライン診療をスタートさせた。希少疾患のため全国からオンライン診療の依頼があり、オンライン診療の真骨頂を本疾患で確立しつつある。

ここで、大学病院の役目を考えてみる。

「総合病院はさまざまな症例に幅広く対応することが求められますが、大学病院はそれだけでなく、その上にCCHSのような難しい希少な症例を診療したり、先進的な治療を取り入れたりといった、よりレベルの高い診療技術を併せ持つ必要があります。その中心となる教授たちの技量を最大限発揮できる環境づくりが、病院長としての私の重要な仕事です」と内潟氏は語り、さらにこう続ける。「その一方で、大学病院の役目は多面的ともいえます。当院は東京都の地域医療支援病院にも認定されているので地域の医療機関としっかり連携して、地域全体の医療の質向上へのサポートも請け負っています」。

また、大学病院としての大切な役目である医師を育てることにも注力している。「これまでも研修医や医学生のポリクリ、看護学生、薬剤部研修生、検査部門の研修生などを積極的に受け入れたり、当院の医師が大学に出向いて講義をしたりしています。新病院には研修医寮も完備いたしました」と内潟氏は語る。

■ 健全経営で良質な医療サービスを提供しつづける

「外来診療開始当初は、『来週通院日だから、今日は下見に来たよ』という方や、健診をしに来たという方、紹介状も予約もないが体調が悪いので診てほしいという方も多く来院され、一方電話回線はパンクしそうになるぐらい問い合わせがあったりと、あちこちから苦情が多く入り大変な状況でした。スタッフの皆さんがよく頑張ってくれました」と内潟氏は感謝する。

あれから5カ月、大学病院機能の理解が地域に浸透し、今ではほとんどが紹介状を持っての受診になっている。そのうえで内潟氏は「高度で良質な医療サービスを提供しつづけるには病院の経営基盤がしっかりしていなければなりません。今年度の診療報酬改定では外来医療の機能分化、連携の強化が重視され、当院のような大規模な高度機能病院はさらに逆紹介率を上げる必要が出てきました。こうした診療報酬改定に沿った健全な病院経営が一番の目標です」と言い切る。

1934年東京女子医学専門学校尾久病院から87年の歴史に、新たな1ページを加えた足立医療センター。これからも東京都区東北部の地域医療をしっかりと支えつづけるに違いない。

取材・文:荻 和子/撮影:轟 美津子/写真提供:東京女子医科大学附属足立医療センター