開催:群馬 2016 年2月13日

| 講演内容 | 演者氏名/ 病院名 |

|---|

|

医療関連感染防止対策セミナー

2016 in 群馬

- 日時:2016年2月13日

- 場所:高崎シティギャラリー コアホール

指定講演 座長

小渕俊子 先生

感染管理認定看護師

群馬大学医学部附属病院 看護師長

指定講演は群馬で感染対策を一生懸命取り組まれている3名の感染管理認定看護師にご講演いただきます。よろしくお願いいたします。

指定講演1

群馬県ICN活動報告

倉澤 幸 先生

感染管理認定看護師

独立行政法人国立病院機構西群馬病院 副師長

感染管理看護師(Infection Control Nurse : ICN)は、「主に病院等の医療機関に所属し、医師、薬剤師等と院内感染対策チームや同様の委員会などを構成して、日常の看護業務や、病院内全般における院内感染の防止など感染対策を行う看護師のこと」(「Wikipedia」より)です。ICNは、6カ月間の感染管理研修や実技と試験により認定を受けた感染症看護専門看護師、感染管理看護師、感染制御実践看護師をいいます。感染管理看護師は病院だけでなく、クリニック、高齢者施設、在宅(訪問看護)など、医療を提供するあらゆる場所で活動しています。ちなみに群馬県内にはICNの資格を取得している看護師は30名以上いて、全員が病院で活動を行っています。感染管理看護師の重要な役割は、自施設の感染管理に関する問題を現場で改善する活動を実践することです。

群馬県には医師会とも連携をとっている群馬県感染症対策連絡協議会(http://www.gunma.med.or.jp/kansen/)があり、医師、看護師、微生物臨床検査技師、薬剤師などがそれぞれネットワークをつくり感染症対策を行っています。看護師のICNネットワークの中に、有資格者と6カ月の研修を受けた看護師が集まったICN分科会があります。ICN分科会は県内における感染対策の統一と感染対策のレベル向上、均てん化を図ることを目指し、感染管理チェックリスト、教育、サーベイランスの3つのワーキンググループに分かれて活動しています。

県内の主なICN活動としては、自施設での感染管理および教育活動の実践のほかに、小規模医療施設や高齢者施設などへの訪問とアドバイス、電話やメールでの相談対応、汚物処理や感染対策一般や結核対応などの講演会などがあります。ICN分科会では群馬県感染症対策連絡協議会のHP内の「感染症情報リンク集」の作成も行っています。例えば厚生労働省検疫所のFORTHをクリックすると、世界の感染症の流行状況を知ることができます。また、HPにはICN分科会のワーキンググループが作成した手指衛生や汚物処理、標準予防策のチェックリストなどのPDFがありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。また、ブラックライトを用いて手洗いのチェックを行える手洗いチェッカーを県内12施設で保管しています(表1)。こちらの施設に連絡をいただければ貸し出し可能ですので、こちらも活用していただければと思います。

HPで公開しているものについては、意見をいただければ修正・改善をしていきますので、忌憚のないご意見をお寄せください。また、県内のICNを大いに活用していただきたいと思います。

表1

指定講演2

感染対策演習用ツールを作成して

井川沙希子 先生

感染管理認定看護師

群馬中央病院

群馬県感染症対策連絡協議会ICN分科会の教育ワーキンググループでは手指衛生研修手順書と嘔吐物処理研修手順書を作成しました。いずれも、だれもがわかりやすく指導できる、慌てずに教えることができる手順書になることを心がけました。

手指衛生研修手順書には蛍光塗料を用いて擦式アルコール製剤と石けんと流水による手指衛生を評価する2種類のパターンを準備しています。嘔吐物処理研修手順書は蛍光塗料と市販のおかゆで作製した疑似吐物を用いて吐物の処理を行い評価する内容になっています。

手順書には研修に必要な物品について色鉛筆など細かく載せていますし、研修前の準備に関しても、準備に要する時間や、嘔吐物が飛び散らない注意点なども書いています。その都度、チェックできる項目も設けています。イラストや写真をふんだんに用いて、親しみやすい手順書になっています。また、手洗いの手順や次亜塩素酸ナトリウムを薄めた濃度表の資料も参考になるかと思います。

この手順書を用いることで、指導する人は正しい手指衛生や嘔吐物処理を教えることができますし、指導を受ける人は実際の手指衛生や嘔吐物処理を体験できたり、蛍光塗料・ブラックライトで確認できたりします。

実際にこの手順書を用いて研修を行った施設にアンケート調査を行ったところ、「自分ではわからない部分やポイントが書かれている」「手順が記載されているので慌てることなく指導ができた」などの感想が寄せられました。「ポイントをうまく伝えられたか」との質問では、「事前に練習したのでうまくいった」「一つひとつの手順に応じてポイントを伝えられた」との回答がありました。指導ポイントをうまく伝えられなかったと回答した施設では、「予習が足りず準備不足だった」「最低限は伝えられたが、参加者の期待はもっと高かったようだ」という意見でした。「手順書が今後も役に立つと思うか」との質問には、「はい」との回答が多く、その理由として「わかりやすい」「統一した指導ができる」「可視化できるので」などが挙がっていました。

このアンケート結果から、役に立つ内容の手順書が作成できたのではないかと私たちは考えています。今後、より多くの方に活用していただき、また意見をいただいてさらにグレードアップさせたいと考えています。

これからも少しでも多くの方に楽しく感染対策を学んでいただき、県内の感染対策レベルを向上させていきたいと思っています。

指定講演3

医療施設における結核対策

大嶋圭子 先生

感染管理認定看護師

群馬大学医学部附属病院 看護部

結核は空気感染する病気です。昔の病気と思われがちですが、1日に6人が亡くなる日本の重大な感染症です。

結核菌が体内に入り、感染すると免疫力が働きます。結核菌のほうが勝ると通常、6カ月~2年以内くらいに発病します。逆に免疫力が勝ると結核菌は死滅もしくは冬眠状態に入ります。しかし加齢などにより免疫力が低下すると、冬眠状態にあった結核菌が再び活動しはじめ発病することがあります。

結核の初期症状は風邪とよく似ていて、咳や痰が2週間以上続き、急な痩せや倦怠感などが現れます。ただし高齢者では症状がはっきりと出ない場合もあるので、結核を疑う目をもって日々の観察をすることが大切です。

発病の危険因子は、ハイリスクグループ(発病のおそれが高い群)では、糖尿病、HIV感染、透析、高齢者、高蔓延国出身外国人など。デンジャーグループ(発病した場合に周囲の人々に感染させるおそれが高い群)では福祉施設職員、医療従事者、学校教職員、接客業などが含まれます。

治療法には3~4種類あり、6~9カ月薬を服用します。初期治療をしっかりしないと、治療薬に抵抗する耐性菌ができ、治療が難渋します。自分の判断で勝手に分量を変えたり止めたりすると、症状が悪化したり、飲んでいる薬が効かない薬剤耐性結核になってしまいます。したがって、結核患者へのサポートが必要となります。そこで、保健所・医療機関・高齢者施設・薬局などと連携し、患者さんの治療が順調にいくようサポートする「DOTS(直視監視下短期化学療法)」が行われています。

群馬県の結核の状況について紹介します。罹患率(10万人対)は全国で7番目に低い10.3です。特徴としては外国人や80歳代の割合が高いことが挙げられます。

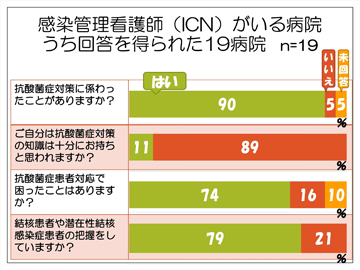

昨年度群馬県内医療施設における結核対策の実情についてのアンケートを実施しました。ほとんどの施設が結核マニュアルを用意し、結核に対する研修は6割近い施設が行っていました。結核患者の治療経験があるのは4割程度、DOTSを実施しているのは16%にとどまりました。ICNへの質問では図1の結果でした。

図1

抗酸菌エキスパート制度があります。この目的は抗酸菌症の撲滅と患者さんのQOL・ADLの改善で、日本結核病学会が定めている資格です。同学会の会員でなくても取得可能ですので、皆さんもぜひ取得していただきたいと思います。

結核をなくすためには、何よりも結核について正しい知識を身につけることが大切です。今後はDOTSを推奨していきたいと思っています。

教育講演 座長

徳江 豊 先生

群馬大学医学部附属病院 感染制御部 診療教授

教育講演は2題あります。最初は昨年、群馬大学感染制御部に赴任された馬渡桃子先生による「症例でみる院内感染対策」です。日ごろ皆さんが悩むような院内感染対策について詳しくご説明いただけるのではないかと思います。次に坂総合病院内科診療部長の高橋洋先生に「東日本大震災後の感染症発症状況および中規模病院における対応」と題してお話しいただきます。坂総合病院は奇跡的に被害を免れたため患者さんが集中しました。その中で高橋先生はデータをとり論文にまとめ発表されました。本日はその内容についてもご紹介があるのではと思います。ではよろしくお願いいたします。

教育講演1

症例でみる院内感染対策

馬渡桃子 先生

群馬大学医学部附属病院 感染制御部

● 病院に関係する全職種が感染対策を行う

院内感染が発生すると、入院期間が延長し、患者さんの精神的・身体的ダメージが増します。また医療費や職員の負担も増加します。こうしたことを考慮すると、コストをかけてでも院内感染対策はしっかりと行うべきでしょう。

感染対策に関わる職種は医師・看護師はもちろん、薬剤師、リハビリテーションスタッフ、クラーク、清掃業者、学生、医療機器業者なども含まれます。これらのうち1職種でも感染対策を怠ると、院内感染対策のほころびが出てくる可能性があります。例えば院内感染を起こしそうな菌をもっている患者さんのケアをナースが行うと、ナースの手や白衣などに菌が付着し、その看護師が別の患者さんに菌をうつしたり、電子カルテを打ち込むPC端末のキーボードなどに菌を付けたりします。これらを防ぐために当院では処理ごとに手指衛生をするように院内研修などで厳しく指導しています。

伝染性疾患にかかった職員から院内感染が伝播することもあります。職員に伝染性疾患があり出勤停止にならない場合は、マスクをすることが対策となります。ただし、発症前から感染力を持つ菌もあるので、日ごろからの手指衛生が感染拡大防止には欠かせません。

手指衛生は、入室前、診察後、退室後、処置の前後に行います。加えて、エプロン、手袋、ゴーグル、マスクを着用するPPE(個人防護服)も感染対策として有効です。PPEは人にうつさないためと同時に、人からうつされないために行うものです。

● 症例と感染症対策

具体的な症例をみていきましょう。

<症例1>70歳男性

この患者さんに対して、皆さんの施設ではどのような感染対策をしますか。私は、接触感染対策を行い、フェイスシールド付マスク・エプロン・手袋を装着して痰を吸引するのが理想と考えています。なぜならば痰から非耐性菌の緑膿菌が出ているものの全菌を把握しているわけではなく、いつ耐性菌を獲得して痰を出すかわからないからです。個室が用意できるのであれば、標準予防策でも痰吸引時だけPPEを装着すればよいでしょう。

標準予防策はすべての患者さんに行い、体液曝露を鑑みてPPEレベルを変えるものです。接触感染対策は環境中に接触感染する可能性の菌がたくさんいるという想定のもと、そのエリアに入る時点でPPEを装着するものです。この標準予防策と接触感染対策の違いをよく理解しておくことが大切です(図1)。

例えば、カルバペネム耐性腸内細菌やアシネトバクターといった治療困難な多剤耐性菌が検出された場合、MRSAやESBL産生菌のような患者さんの状態によって判断する病原体の場合、ADLが悪く体液分泌物が多かったり体液分泌液が被覆しきれないような病原体にかかわらず必要な場合には、接触感染対策を行います。

図1

<症例2> 75歳女性

この場合は、施設の状況で考えてよいと思います。個室であれば標準予防策を基本に1日1回の環境整備でよいでしょうし、患者さんのトイレの後始末が心配であれば接触予防策をしましょう。

症例2で検出されたESBL産生菌の日本での検出頻度は約10%で、健常人からも検出されています。ですから、ESBL産生菌が検出されただけで隔離するには容量オーバーで難しい状況になっています。当院では、喀痰が多くない、ドレーン刺入部などからの漏れがない、排泄が自立しているという条件を満たせばESBL産生菌を保有していても標準予防策の徹底で対処しています。

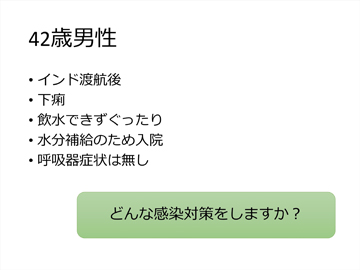

<症例3> 42歳男性

この場合は、患者さんがもっている菌が明らかになるまでは標準予防策に加え、接触感染対策を行うのが理想です。というのは、世界で新規に問題になる耐性菌は日本では帰国者が第一例として発見されることが多いからです。

近年増加が問題になってきた耐性菌の一つに、特効薬のないカルバペネム耐性腸内細菌(CRE)があります。KPC型は2008年米国滞在中に白血病を発症した30代の日本人女性が治療のため日本へ転院後、KPC陽性菌保菌が判明したのが本邦第一例です。NDM型は2009年インドから帰国した日本人男性が本邦第一例で、2010年には渡航歴のない90代女性から検出されています。2010年から大阪の病院で検出され、その後も同じ耐性遺伝子を持つ菌の検出が続いたことから、保健所と国立感染症研究所が調査を行いました。その結果、外科と脳外科に集中し、ドレーンや胃管排液、尿の回収に用いられていたプラスチック製容器が施錠・消毒が不十分なまま複数の患者で共用されていたことや、ガーゼ交換等の外科処置における手指衛生が不十分であったことが判明しました。このことからも、手指衛生の徹底がいかに重要か理解いただけると思います。

接触感染対策を検討する上でのポイントとして、①治療薬のない耐性菌、②海外渡航歴、③体液分泌の程度と本人のADLの3つが挙げられます。これらのうち1つでも該当する場合は、接触感染対策をとる必要があります。

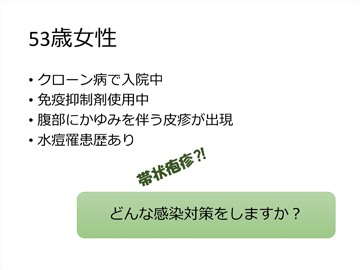

<症例4> 53歳女性

患者さんの状況により「病変を被覆して標準予防策」「標準予防策+個室へ移す」「接触感染対策」「接触感染対策+空気感染対策」のいずれかを行います。

水痘は空気感染しますが、発症は健常人では基本的に一生に一度です。免疫力が低下したときにウイルス再活性化により帯状疱疹を引き起こします。帯状疱疹患者から未感染者・免疫不全者へ水痘として伝染することがあるので注意が必要です。予防接種で予防可能な疾患ですが、日本では定期接種が2014年10月に開始されたので、予防接種を受けている人はまだそれほど多くありません。

免疫不全者の帯状疱疹は、最初は局所的に見えても後に全身に広がったり、肺炎や膵炎などの病変を伴う場合があります。CDCガイドラインでは、「播種性でないとわかるまでは空気感染対策と接触感染対策を施行する」とされています。当院では次の対策をとっています。

・帯状疱疹患者や水痘患者を未感染者や免疫不全者と同室にしない。

・水疱が破けてウイルスがばらまかれるため、被覆できない場合は接触感染対策が必要。

・水痘患者や肺炎合併者では呼気からウイルスが排出されるため、空気感染対策も必要。

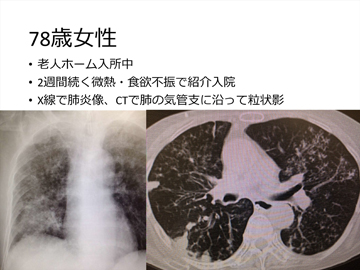

<症例5> 78歳女性

「喀痰の抗酸菌検査」「個室へ隔離」「入室する職員がN95マスクを装着」が正しい感染対策です。結核を疑ったときは検査をする前に空気感染対策を開始します。4剤の治療が始まる1980年以前は十分に治療ができていない可能性があります。結核罹患歴のある高齢者には注意が必要です。

そのほか空気感染対策が必要なものとして麻疹があります。水痘同様ワクチンで予防できます。

<症例6> 23歳新入職員

この場合は、他の人に広がるのを防ぐために自宅で静養してもらいましょう。

感染対策を決定するために、「他施設に入院歴がある患者か」「患者の体液分泌状況」「患者のADL」「病原体の感染経路」「病原体の治療選択肢があるか」を確認します。そのうえで、標準予防策に上乗せして対策をとる必要があるかを検討しましょう。また、感染対策だけでなく、環境整備や清掃の頻度についても考慮しましょう。

スタッフが行いやすい現実的な方法で適切な感染対策を検討することが感染対策チームの仕事です。

教育講演2

東日本大震災後の感染症発症状況および中規模病院における対応

高橋 洋 先生

宮城厚生協会 坂総合病院 内科診療部長

● 震災後、呼吸器感染症が急増

震災発生後の急性期に地域病院が把握しておくべき情報は、①自施設の損壊状況と職員の状況、②自施設の診療圏の被害の程度、③周辺医療機関の被害状況、④都市圏との交通網の状況です。しかし実際には、初動には自施設以外の情報はほとんど入手することはできませんでした。

当院は357床(往診患者170名)の中規模病院で、災害拠点病院に指定されています。仙台から車で20分ほどの少し高台にあるため被災は免れました。超急性期から概ね基本的機能は維持でき、自家発電と地下水でライフラインを確保、電子カルテは稼働継続でき、採血や放射線、細菌検査とも初日から施行可能でした。沿岸部、特に北部では被害が大きかったのですが、内陸部ではほぼ無傷の地域もあるなど地域差がありました。近隣のいくつかの医療機関はほぼ機能停止状態で、初期には地域で呼吸器病棟のある病院は当院のみが機能していました。仙台との距離が比較的近く、車輸送で物品補給は可能でした。

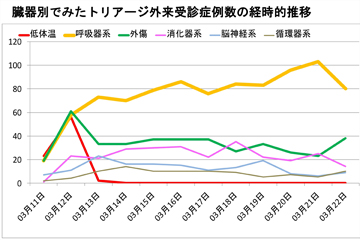

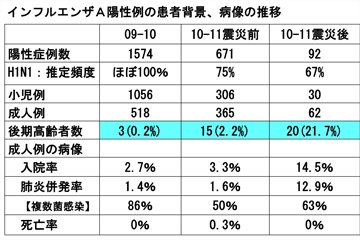

トリアージ外来は12日間開いていました。当初は外傷と低体温の患者が、中盤以降は呼吸器の患者が多くなりました(図1)。

図1

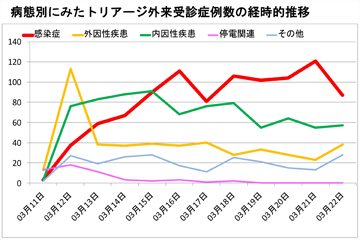

病態別では、最初は外因性疾患が多かったですが、次第に感染症と呼吸器疾患が増え、私たち呼吸器外来は多忙になりました(図2)。

図2

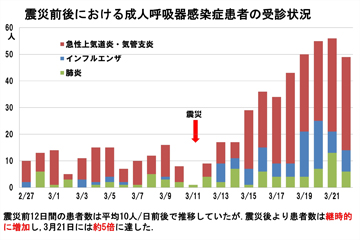

呼吸器感染症患者の内訳は、急性上気道炎と気管支炎が非常に多いですが、インフルエンザや肺炎も増え、トータルでは平常時の5倍にもなりました(図3)。

図3

しかし、尿路感染や中耳炎、結腸炎などその他の感染症患者の受診状況は震災前後でそれほど変わりませんでした。

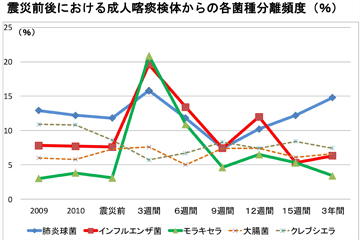

震災前後における成人喀痰検体からの各菌種分離頻度では、震災前には肺炎球菌がいちばん多かったですが、震災後にはインフルエンザ菌と、普段はそれほど多くないモラキセラも急増しました(図4)。

図4

震災後の肺炎患者数はモラキセラ菌により増えましたが、平均年齢や死亡率は震災前とあまり変わりません。数は増えたけれども、予後はそれほど悪くなかったといえます。

震災後に著増したモラキセラ菌ですが、診療圏全域に分布していて、避難所生活者からも自宅居住者からもほぼ偏りなく分離されていました。モラキセラ菌による市中肺炎の明白なアウトブレイクはこれまで平常時、震災後のいずれの状況でも報告されていません。一方で、家庭内や病室内など狭い空間で感染伝播しやすいことに関しては比較的多くの報告があります。また、肺炎球菌やインフルエンザ菌同様に、乳幼児に保菌者が多いことも知られています。震災後は狭い空間に大勢の人が集まって生活していたので、その中で乳幼児から伝播したと推測されます。

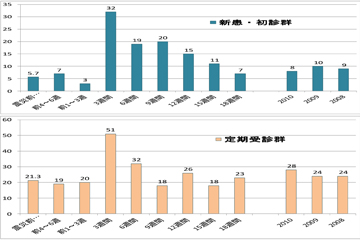

震災後、残存施設に患者さんが集中するのは当然ですが、高度ストレス環境下に置かれると肺炎発症率が上昇することが考えられます。急性期の患者さんを分析したところ、新患・初診群、定期受診群ともに震災後増えています。おそらく震災後はその両方が合わさり、増加したのではないかと思われます(図5)。

図5

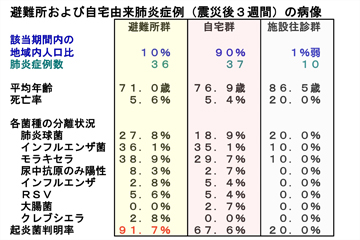

震災後3週間の時点で、診療圏内の患者さんの1割が避難所生活を送っていました。避難所および自宅由来の肺炎症例の病像を見てみると、症例数、死亡率ともにほぼ同じでした。しかし人口比が避難所群10%に対し、自宅群は90%であることを考慮すると、発症率は避難所のほうがはるかに高くなります。また、肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラキセラ菌も避難所群のほうが多くなっています。起炎菌判明率は避難所群では91.7%と非常に高く、自宅群でも67.6%と普段より高くなりました(図6)。

図6

避難所で肺結核症例(90歳女性)が1例出ました。従来ルートではPCR検査体制は未復旧だったため、日本海側経由で東京に検体を搬送しました。

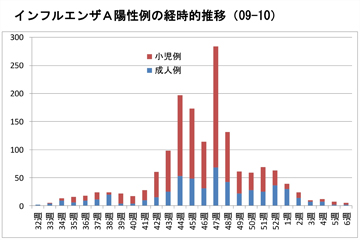

インフルエンザは、流行が収束しかかった頃に震災が起き、少し増えています。ただ大きな流行には至りませんでした(図7)。

図7

震災前は高齢の患者さんが少し多い程度でしたが、震災後は10倍くらい増加し、入院率も肺炎併発率も上がりました。しかし、死亡率は0%でした(図8)。

図8

● 感染症発症状況と震災後の対応についてのまとめ

震災後の当地域における感染症発症状況をまとめると次のようになります。

・2~3週間後をピークとして呼吸器感染症が著増した。

・肺炎の原因菌はごく普通の菌種がほとんどを占めた。

・抗菌薬感受性は平常時と比較すると、むしろ改善傾向となった。

・避難所からの肺炎発症は高率だったが、予後は良好だった。

・避難所により感染症の流行パターンに差があった。

・インフルエンザについては症例数の増加が認められた。

・避難所でガフキー10号の肺結核症例が発生した。

今回、細菌検査体制は維持されていたので、オーソドックスな検査対応が可能なことを確認のうえ、そのことを現場対応医師にアナウンスしました。インフルエンザ流行中の震災だったので、発熱ブースを設定して一般患者との動線を分離しました。サージカルマスク着用などの基本的感染症対策を徹底しましたが、現場では一部自己判断で手袋の再使用などが行われていたため、ICNの介入により標準的な対応をしてもらいました。

物品については、一時CTXなどの在庫が不足しましたが、情報を発信し、他剤への切り替えで対応しました。抗インフルエンザ薬は、タミフルの在庫が一時かなり減少したため、予防投与は一定期間制限せざるを得ませんでした。マスクや手袋などその他の関連備品は、在庫の不足やトラブルは生じませんでしたが、規格等はさまざまでした。

開放性肺結核症例に対しては、他院への紹介搬送を選択しました。PCRは日常診療と別ルートで依頼が必要でした。インフルエンザや嘔吐、下痢の増加に対してはICNが適宜指導、アドバイスを行いました。職員内での感染症の発生はありませんでした。

震災数日後にモラキセラ肺炎の多発が起炎菌分析から確認されたため、各所に抗菌薬投与上の注意点をアナウンスし、ネット環境回復後に当地域の状況を国立感染症研究所に報告しました。

同じ診療圏内でも患者さんの被災の程度はさまざまです。超急性期は救急医療、急性期は疾患診療主体であまり問題はありませんが、時間とともに日常診療の早期再開の要望が増加しました。

当院の日常診療再開時期は3月23日でしたが、在宅酸素療法導入目的入院はそれよりも早く震災後5日目から、肺がん化学療法目的入院も3月21日に再開しました。救急診療と日常診療を両立させていくことは、超急性期後の重要な課題になりました。

震災後対応の失敗点や実現できなかったこととして次が挙げられます。

①在宅酸素療法や医療従事者の投入が必要な患者の退院先として重装備避難所の構築を提案しましたが、メーカーの賛同は得られたものの行政を動かすには至りませんでした。

②避難所の訪問診療には多数の組織がそれぞれの思いをもって介入するためコントロールが困難でした。特に医療支援から生活支援へのニーズの変化への対応が難しく、また、地域開業医の診療再開との兼ね合いも難しかったです。

③病院本部の機能に関しては、意志決定、情報伝達などいくつかの問題点があり、時には現場との軋轢や摩擦が生じました。

震災と感染症は切り離せません。震災時には医師はどうしても現場対応に忙殺されるため、ICN、検査技師、薬剤師を交えたチームとしての情報共有と柔軟な対応が感染症対策には要求されると思います。

特別講演 座長

川島 崇 先生

群馬県医師会理事 川島内科クリニック 院長

群馬県感染症対策連絡協議会が発足して最初に講演していただいたのが本日の特別講演の演者である森澤雄司先生です。森澤先生は東京大学医学部卒業後、同大学第一内科や関東逓信病院などで研鑽を積まれたのち、2004年より自治医科大学附属病院の感染制御部長としてご活躍です。感染症科科長なども兼任され、2013年からは総合診療科内科副科長も兼任されています。日本環境感染学会国際委員会委員、職業感染制御研究会幹事、栃木地域感染制御コンソーシアム代表世話人なども務められています。本日は勉強になるお話がたくさんうかがえるのではないかと大変楽しみにしております。ではよろしくお願いいたします。

特別講演

感染防止対策のためのリスクコミュニケーション

森澤雄司 先生

自治医科大学附属病院 感染制御部長 感染症科科長

● 組織文化をつくることが大切

医療現場では通常、医師が何らかの指示を出し、その指示のもとで他のスタッフが動くことになります。このとき重要になるのは、指示どおりに伝わるかどうかです。口頭ではなく紙に書いたり、電子文書にして指示を出すほうが間違いの危険が少なくなります。それでも、例えば薬剤の単位mgとmLの間違いや、同姓・同室による患者の間違い、半筒と3筒といった聞き間違いなどが起こる可能性があります。これらのエラーをどのように防ぐかがコミュニケーション上の大きな問題になります。当院では、原則として口頭指示は行わないことにしています。口頭指示を行う場合は、指示を受ける人が必ず口頭指示確認メモに書き、その後医師に確認し、指示入力をするようにしています。

ドラッカーは「コミュニケーションは知覚の対象であり、情報は論理の対象である」と言っています。情報は感情や価値、期待、知覚といった人間的な属性を除去するほど有効となり信頼度も高まります。しかし現場で皆が動くときには、その人が思っていることがちゃんと他の人に伝わって一緒に何かができたときにはじめてコミュニケーションとして成立します。したがって情報よりもむしろ感情的、知覚的なことのほうがコミュニケーションにとって重要になります。なぜならば、感染防止対策は皆が同じ方向を向き、患者さんの安全を守るという思いがなければできないからです。

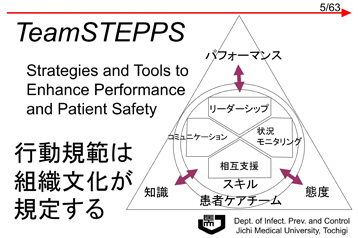

最近、アメリカでは、「Team STEPPS」とよく言われます。患者ケアのチームにはそれぞれ異なる専門知識をもった職種がいて、それぞれのスキルをもって患者さんに接します。そのときに誰がリーダーシップをとっていくか、コミュニケーションがとれているか、相互支援ができているか、状況確認ができているかなどを考えながら医療を提供することが大切です。感染防止対策はそれぞれの施設でどのような組織文化があるか、なければどのような組織文化を創るかにかかっているといっても過言ではありません(図1)。

図1

医療現場に必要なコミュニケーションスキルの一つに「SBAR」があります。Situation=患者に何が起きているのか、Background=患者の背景と経過はどうか、Assessment=どんな問題点があると考えているのか、Recommendation=何をすべきか、を順を追って伝えることをいいます。「Call-Out(声を出す)」、「Check-Back(口頭で聞き返して確認する)」、「CUS」も大切です。「CUS」とは、「I am Concerned(心配です)」、「I am Uncomfortable(不安です)」、「This is a Safety issue!(安全に関わる問題です)」と言おうということです。「Speak Up」、気づいたときはちゃんと発信することが感染防止対策につながります。

WHOも、多職種でどのように安全な医療を提供するかというカリキュラムを出しています。東京医科大学が日本語版を無料でダウンロードできるようにしているので、一度目を通すとよいでしょう( http://meded.tokyo-med.ac.jp )。

● 侵襲的処置は医療関連感染症のリスク

手術や薬の投与の間違いは誰が見ても間違いであるとわかります。それに対して医療関連感染は間違いなのかどうかわかりません。例えば医療従事者が手指衛生をせずに患者さんのところに行き、菌をうつしたとしても、菌は目に見えないし、潜伏期間をおいてから発症するので、結局誰がうつしたかはっきりしません。

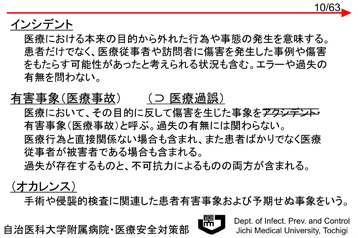

「インシデント」は、何かを間違ったのだけれども、患者さんには悪いことが起きなかったという場合をいいます。しかし、インシデントを何度も繰り返していると、患者さんに何かが起きてしまう「アクシデント」が起きやすくなります。インシデントにせよ、アクシデントにせよ、すべて報告し、それが起きた原因を考えることが大切です。報告する文化をどうつくるかがポイントです。最近では、インシデントとアクシデントを分けなくなっていますし、「オカレンス」の考え方に変わりつつあります。オカレンスとは手術や侵襲的検査に関連した患者さんの有害事象および予期せぬ事象をいいます(図2)。

図2

侵襲的処置は医療関連感染症のリスクであることを私たちは前提にしておかねばなりません。中心静脈カテーテルにより、大量の濃い薬液を患者さんの体内に入れることができます。気管内挿管をしているから圧力をかけて肺に十分な酸素を入れることができます。患者さんにとって利益が十分にあるからこそ、リスクを覚悟で侵襲的処置を行っているのです。逆にいえば、安全対策を少しでも怠ると、医療関連感染症の危険は高まります。

感染防止リスクアセスメントとは、現実に何が起きるのか、そのリスクを評価して対応することです。

標準予防策は、標準的なやり方ではありません。すべての現場ですべての患者さんにやるべき“普遍的予防策”です。そのうえで、どのような菌がいるのか、どういう状態なのかを見て、接触感染予防策、飛沫感染予防策、空気感染予防策を追加するのが感染対策の基本です。標準予防策では、患者さんをケアする前後で必ず手指衛生を行います。当院では、病室の出入りだけでも、速乾性擦式アルコール手指消毒薬を使用し、下痢の患者さんに触れるなどして、明らかに汚れているときには流水と石けんの手洗いを追加しています。アルコール手指消毒薬については、WHOは、急性期ケア病棟では延べ患者1,000人あたり15Lの使用量を目安としています。

当院では、すべての病室の前に個人防護ラックを配置し、外科マスク、診察用手袋、エプロンを標準配備しています。また、接触感染予防対策、飛沫感染予防対策を分けずに、同じようにマスク、ガウン、手袋を着用します。

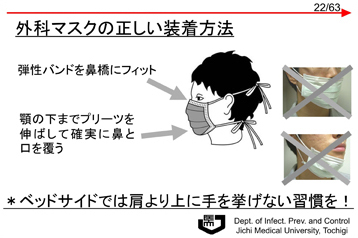

マスクは確実に鼻と口を覆うようにしてください。マスクをつけたり、外したりしてはいけません。つけたり外したりする習慣があると、手が鼻や口に頻回に行ってしまい、かえって危険が増します。ベッドサイドでは肩より上に手を上げないようにしましょう(図3)。個人防護服(PPE)を脱ぐときは、菌が一番多く付着している可能性が高い手袋から、が原則です(図4)。

図3

図4

どんなときに接触感染予防策を行えばよいのでしょうか。「HICPACガイドライン2006」では、急性期ケア病院ですべての検出に対して接触感染予防策をとったほうがよいとしています。ただし、日本の急性期ケアの患者数はアメリカより4倍くらい多いことを考慮すると、リスクマネジメントをきちんと行えば、日本では標準予防策でよいかもしれません。長期療養施設では、健康で自立した入居者に関しては標準予防策、寝たきりや人工呼吸器管理などケアの依存度が高い人については接触感染予防策を加える、外来ケアでは標準予防策と「HICPACガイドライン2006」に書かれています。

耐性菌のリスクが高い場合は、積極的検査を行うべきです。当院では、心臓血管外科、ICU、整形外科の病棟などでは、入院時に、必要性の有無にかかわらずMRSAの検査を行い、菌が検出された場合には個室で接触感染予防策で対応します。それ以外のリスクが低い病棟では、痰の排出が多く、そこから菌が検出された場合以外は、標準予防策にしています。

● 当院のアウトブレイクから

当院のNICUで2006年にMRSAのアウトブレイクがありました。当院では、週に1回MRSAの検査を行っています。現場の看護師たちの提案で、アルコール消毒薬を個人が持ってきて、勤務終了時に何グラム減ったかを記録するようにしました。その結果、アルコール消費量は7倍増え、MRSAは減り、今はほぼゼロになっています。

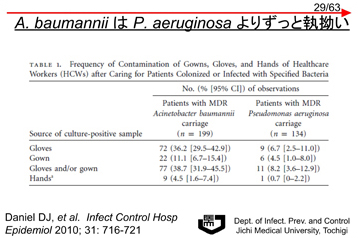

病院環境中に幅広く生息する菌に多剤耐性アシネトバクター(MDRAB)があります。乾燥環境でも長期間にわたって生存できますし、栄養要求度が低く、栄養がない場所でも生きていけます。病棟カーテン、ドアノブ、キーボードなどのほかに、医療従事者の携帯電話が感染源になった例もあります。しかも、多剤耐性緑膿菌よりもしつこいことがわかりました。多剤耐性緑膿菌は、手袋やガウンに付着している割合は8%程度ですが、アシネトバクターは40%にのぼります(図5)。

図5

当院では2006年11月に約1年半、抗菌薬を使用した患者さんからアシネトバクターが検出されました。細菌学教室に依頼して、2008年4月に救命救急センターの環境調査を行ったところ、仕切りスクリーン、カーテン、マット、エコーのボタンなど、医療従事者が触れるさまざまな所から菌が検出されました。対策として、汚染器具や環境の交換または消毒を行い、カーテンと仕切りスクリーンは新規交換、シャワー浴に用いていたマットはエアーキャップに換えました。また、手袋は処置の直前に着用する、処置を始めたらカーテンやドアノブを触らない、回診車から物品を取り出さない、キーボードやマウスに触らないなどを徹底しました。また、処置が終わったら、速やかに手袋を脱ぎ、手指衛生を図るようにしました。患者さんに触るときには合成手袋、検体搬送などにはプラスチックの手袋にして、合成手袋ではエレベータのボタンなど環境を触らないようにしています。環境防止対策の現場では、手袋のようなローテク技術を賢く使うことが求められます。

「Hand-Off」、情報とともに責任・権限も受け渡すことが大切です。一人だけが感染対策を行ってもだめで、目的を共有する医療従事者がチームを結成し、患者のニーズにも柔軟に対応できるサービスを提供することにより、安全が確保されます。

当院の救命救急センターの1回目の環境調査ではアシネトバクターが検出されたのですが、対策が功を奏したのか、しばらく菌は出ませんでした。ところが2009年9~11月に菌が検出され、しかも遺伝子検査により同じ株であることが判明しました。2010年5月に再検出したため650カ所の検体をとって調べたところ、シャワー下の排水溝1カ所からのみ菌が検出されました。熱傷患者の洗浄を再現して、エアーサンプラーにより周囲の空気中からアシネトバクターを採取・同定することを試みました。菌量は少なかったのですが、床から56cm上、87cm上のいずれからも検出されました。その排水溝を掃除および次亜塩素酸により消毒、排水溝の蓋を洗浄して火炎滅菌、ストレッチャーをアルコール消毒するなどの対応を行いました。その1年半後に再び菌が検出されました。今度は洗面と水道蛇口の器具の接着しているところからの検出でした。

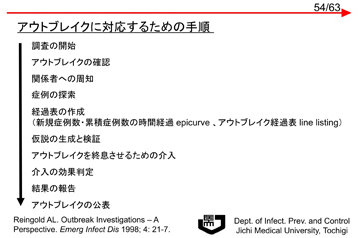

● アウトブレイクへの対応

アウトブレイクに対応する手順としては、まず調査を開始し、アウトブレイクを確認します。関係者へ周知することも大切です(図6)。

図6

アウトブレイク調査が遅くなると調査に有用なサンプルが得られにくくなる場合が多くあります。臨床検体が破壊されているかもしれませんし、時間が経過してしまった状況で環境調査に意味づけすることは難しくなります。ですからアウトブレイクが発生したら速やかに行うことがポイントです。アウトブレイク調査の結論については法的根拠として採用される可能性もあることを知っておきましょう。

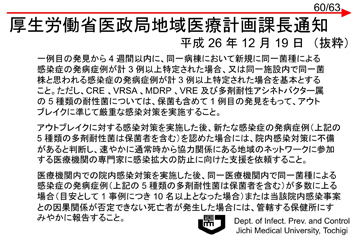

アウトブレイク報告も必ず行います。その際、院外へ公表する前に、まず当事者や家族に説明します。マスメディアからの情報発信は時に不正確となる点に注意が必要ですが、特に市中感染症のアウトブレイクでは一般市民への情報提供手段としてはマスメディアは極めて重要です。場合によってはアウトブレイクが蔓延することを防止するための重要な一助になることもあります。厚生労働省は平成26年12月19日に院内感染がアウトブレイクしたときは早めに公表し対策をとるようにという医政局地域医療計画課長通知を出しています(図7)。

図7

大学病院感染対策協議会でも、病院感染症アウトブレイクが疑われる場合は加盟大学病院の要請により、対策支援のための病院感染症対策専門家を派遣するとしています。

感染対策防止では、まずリスクを評価することから始めましょう。情報の伝達よりも、コミュニケーションによる意志の疎通が大切です。チームは強みを活かして弱みを中和するということです。そして叱責するのではなく、皆で情報を持ちよってコミュニケーションを取り、組織全体で安全な医療を提供することが大切です。

- 共 催:

- 株式会社 メディコ、株式会社 MMコーポレーション、東邦薬品 株式会社、日本メガケア 株式会社、中日本メディカルリンク 株式会社、源川医科器械 株式会社、株式会社 ジェイ・エム・エス

- 後 援:

- 一般社団法人 日本医療機器学会、公益社団法人 群馬県医師会、公益社団法人 群馬県看護協会